Aktuelles

Tages-Aktuelles gibt es auch regelmäßig auf meiner Facebookseite www.facebook.com/autorin.yngra.wieland und in meinem Blog weiter unten auf dieser Seite.Über Neuigkeiten kann ich Sie gerne über meinen Newsletter informieren.

Blog

Das Erbe der Frauen | #femaleheritage

15.November 2020

Vor einigen Jahren habe ich die Monacensia kennengelernt, das literarische Gedächtnis Münchens, als ich für einen historischen Roman recherchiert habe.

Nicht nur Architektur und Atmosphäre des geschichtsträchtigen Hauses am Isarhochufer, erbaut von Gabriel Seidl für den Bildhauer Adolf von Hildebrand,

faszinierte und inspirierte mich sofort, sondern auch die Ausstellungen, die dort stattfinden. Die größte Freude war natürlich, dass auch meine Bücher

in der Bibliothek der Münchner Autoren zu finden waren. Seitdem war ich unzählige Male dort – zum Recherchieren, zum Besuch von Führungen, Ausstellungen

oder Lesungen, oder einfach nur, um im Café mit einer Freundin Tee zu trinken und zu ratschen.

Vor einigen Jahren habe ich die Monacensia kennengelernt, das literarische Gedächtnis Münchens, als ich für einen historischen Roman recherchiert habe.

Nicht nur Architektur und Atmosphäre des geschichtsträchtigen Hauses am Isarhochufer, erbaut von Gabriel Seidl für den Bildhauer Adolf von Hildebrand,

faszinierte und inspirierte mich sofort, sondern auch die Ausstellungen, die dort stattfinden. Die größte Freude war natürlich, dass auch meine Bücher

in der Bibliothek der Münchner Autoren zu finden waren. Seitdem war ich unzählige Male dort – zum Recherchieren, zum Besuch von Führungen, Ausstellungen

oder Lesungen, oder einfach nur, um im Café mit einer Freundin Tee zu trinken und zu ratschen.

Mit dem letzten Newsletter der Monacensia kam die Einladung, an der "Blogparade Frauen und Erinnerungskultur - Blogparade #femaleheritage" teilzunehmen. Mit dieser Blogparade soll das Bewusstsein für die Werke von Frauen gestärkt und ihr kulturelles Andenken bewahrt werden.

Ahninnen

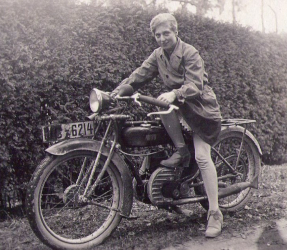

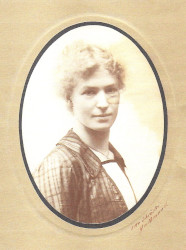

Diesen Blog #femaleheritage widme ich meinen Ahninnen, meinen Großmüttern, meiner Mutter, meiner Schwester, meinen Kusinen, meinen Tanten, meiner Tochter und meinen Freundinnen – alles starke, mutige, kreative Frauen, die den Krieg überlebt haben, ihre Familien alleine durchbrachten, die jeden Tag aufs Neue kämpfen, Kinder zur Welt bringen, malen, singen, heilen, schreiben, schauspielern, Filme drehen, Land bewirtschaften, lachen, weinen und das Leben bunt und vielfältig machen.

Ich wuchs in einer traditionellen Familie auf. Meine Mutter war zwar als junges Mädchen eher unkonventionell, aber in der Ehe mit meinem Vater nahm sie die herkömmliche Rolle der Frau ein und sorgte für Kinder und das Heim und so war es auch im Umfeld bei den meisten befreundeten Familien und Verwandten. Mein Vater war Freimaurer und da gab es zwar einen "Schwesternkreis", aber die coolen geheimen Sachen, zu denen mein Vater regelmäßig Freitagabends mit weißen Handschuhen und Zylinder aufbrach, waren nur für "Brüder". Ich ging ins Ballett, war Klassenbeste und machte einen Knicks, wenn ich Erwachsene begrüßte. Trotzdem haben mich schon immer eher die Hexen, die Magierinnen, die Hohepriesterinnen, die Liliths unter den Frauen angezogen, also machtvolle Frauen, die nicht klein beigeben, sich nicht unterwerfen, auch wenn sie dann dämonisiert und verfolgt werden. An Fasching ging ich nicht als Prinzessin oder Funkenmariechen, sondern als Cowboy, Batman oder Teufel verkleidet. Als ich mit siebzehn von zuhause auszog, um auf die Musikhochschule Heidelberg-Mannheim zu gehen, und dort klassischen Tanz und Tanzpädagogik zu studieren, änderte sich mein Weltbild und ich trat ein in die Welt der Liliths. Ich entdeckte "Das andere Geschlecht" von Simone de Beauvoir und verschlang dieses und alle ihre anderen Bücher, die Tagebücher von Anais Nin, Sylvia Plath, sowie sämtliche Literatur, deren ich habhaft werden konnte, die Frauenrechte und -schicksale zum Thema hatte, Romane, Essays, Gedichte. Natürlich hatte ich eine lila Latzhose und mein Lieblingsbuchladen hieß "Xanthippe" und führte nur Bücher von und für Frauen. Erst zu dieser Zeit entwickelte ich ein Bewusstsein dafür, dass Frauen es im Leben schwerer haben als Männer. Ich war betroffen, als ich entdeckte, dass eine Frau erst seit 1958 ein eigenes Konto haben durfte und erst ab 1977 durften Frauen nur dann arbeiten, wenn sich der Beruf mit ihren familiären Pflichten (!) vereinbaren ließ. Später, als ich heiratete und Kinder bekam, habe ich weitergearbeitet. Ich forderte von meinem Unternehmen, das erste Jahr hauptsächlich von zuhause arbeiten zu dürfen und es wurde mir nach einigen zähen Verhandlungen gewährt. Spätestens da war mir klar, dass frau fragen und fordern muss, um etwas zu bekommen, dass frau unbequem, manchmal etwas lauter, freundlich, aber nachdrücklich sein soll.

Inspirierende Frauen

Die Liste von Schriftstellerinnen, Malerinnen, Fotografinnen, Bildhauerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen, Sängerinnen, Filmemacherinnen, die mich berührt

haben und die mir Impulse für mein Leben gaben, ist unendlich lang. Auch die Frauen, die für unsere Rechte gekämpft haben, und es immer noch tun, haben mich

geprägt – Amazonen, Suffragetten, auch eine Handvoll zeitgenössischer Politikerinnen. Vor dem ersten Weltkrieg hatten Frauenrechtlerinnen und fortschrittlich

denkende Frauen bereits viel erreicht. Sie lebten offen in lesbischen Beziehungen, zogen ihre Kinder allein auf, während sie Artikel und Bücher schrieben,

sie brachen mit den verstaubten Konventionen des Bürgertums, rangen um Bildung für Mädchen und Frauen. Im Oktober 1899 wurde in München der Allgemeine Bayrische

Frauentag im Café Luitpold eröffnet. Zu dieser Zeit war es Frauen verboten, in politischen Vereinen tätig zu sein – so mussten sie ihre Aktivitäten als

"Frauenangelegenheiten", tarnen, also Kinder, Küche, Kirche. Der Verein für Fraueninteressen hatte das Ziel, einen modernen Geist zu pflegen, Frauen in

volkswirtschaftlichen Angelegenheiten weiterzubilden, ihre Selbständigkeit zu stärken und zu erreichen, dass Frauen den gleichen Lohn wie Männer bekamen.

In diesem Verein gab es sogar 22 männliche Mitstreiter, die Frauen dabei unterstützten, unter ihnen der Architekt und Designer August Endell, der Maler Max

Haushofer und Rilke, der sich damals noch René Maria nannte.

Dann kam der erste Weltkrieg und danach die Nazis, die Frauen auf Gebär- und Hausmütterchen reduzierten. Nach dem Krieg waren Frauen weitgehend auf sich selbst

gestellt, und mussten die Tätigkeiten ausüben, die man ihnen kurz vorher verboten hatte, weil der Krieg die Männer gefressen hatte. Heute können Frauen

theoretisch alles tun, was sie wollen, jedenfalls in unseren Breitengraden. Als ich noch in den Medien tätig war, habe ich immer wieder erlebt, wie Frauen

in Führungspositionen bissiger, gnadenloser und härter agierten als Männer und Frauen wegbissen. Das fand und finde ich schade. Mein Respekt gehört Frauen,

die Konzerne, Staaten, Abteilungen mit Respekt und Achtsamkeit führen, geradlinig, aber nicht hinterlistig, im Sinne von Müttern und Kindern, miteinander

statt gegeneinander, da geht mein Blick nach Finnland und Neuseeland, dort sind solche Frauen am Ruder.

Die Liste von Schriftstellerinnen, Malerinnen, Fotografinnen, Bildhauerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen, Sängerinnen, Filmemacherinnen, die mich berührt

haben und die mir Impulse für mein Leben gaben, ist unendlich lang. Auch die Frauen, die für unsere Rechte gekämpft haben, und es immer noch tun, haben mich

geprägt – Amazonen, Suffragetten, auch eine Handvoll zeitgenössischer Politikerinnen. Vor dem ersten Weltkrieg hatten Frauenrechtlerinnen und fortschrittlich

denkende Frauen bereits viel erreicht. Sie lebten offen in lesbischen Beziehungen, zogen ihre Kinder allein auf, während sie Artikel und Bücher schrieben,

sie brachen mit den verstaubten Konventionen des Bürgertums, rangen um Bildung für Mädchen und Frauen. Im Oktober 1899 wurde in München der Allgemeine Bayrische

Frauentag im Café Luitpold eröffnet. Zu dieser Zeit war es Frauen verboten, in politischen Vereinen tätig zu sein – so mussten sie ihre Aktivitäten als

"Frauenangelegenheiten", tarnen, also Kinder, Küche, Kirche. Der Verein für Fraueninteressen hatte das Ziel, einen modernen Geist zu pflegen, Frauen in

volkswirtschaftlichen Angelegenheiten weiterzubilden, ihre Selbständigkeit zu stärken und zu erreichen, dass Frauen den gleichen Lohn wie Männer bekamen.

In diesem Verein gab es sogar 22 männliche Mitstreiter, die Frauen dabei unterstützten, unter ihnen der Architekt und Designer August Endell, der Maler Max

Haushofer und Rilke, der sich damals noch René Maria nannte.

Dann kam der erste Weltkrieg und danach die Nazis, die Frauen auf Gebär- und Hausmütterchen reduzierten. Nach dem Krieg waren Frauen weitgehend auf sich selbst

gestellt, und mussten die Tätigkeiten ausüben, die man ihnen kurz vorher verboten hatte, weil der Krieg die Männer gefressen hatte. Heute können Frauen

theoretisch alles tun, was sie wollen, jedenfalls in unseren Breitengraden. Als ich noch in den Medien tätig war, habe ich immer wieder erlebt, wie Frauen

in Führungspositionen bissiger, gnadenloser und härter agierten als Männer und Frauen wegbissen. Das fand und finde ich schade. Mein Respekt gehört Frauen,

die Konzerne, Staaten, Abteilungen mit Respekt und Achtsamkeit führen, geradlinig, aber nicht hinterlistig, im Sinne von Müttern und Kindern, miteinander

statt gegeneinander, da geht mein Blick nach Finnland und Neuseeland, dort sind solche Frauen am Ruder.

SternchINNen

Die aktuelle Genderdebatte verwundert mich ehrlich gesagt eher. Ja, wir können Bundeskanzlerin, Pilotin, Soldatin, Dirigentin oder Truckerin werden – trotzdem - täglich werden Frauen geschlagen, vergewaltigt, umgebracht, schlechter bezahlt als Männer, was ändern Sternchen und "Innen" daran? Welchen Einfluss hat die Schreibweise auf die Realität? Ist es wirklich so, dass eine andere Schreibart das Bewusstsein für Gleichberechtigung verändert? Beim Schreiben von Artikeln, Blogs oder Newsletter?Innen fällt es mir manchmal echt schwer, die neue Schreib-Etikette zu befolgen, ich finde diese Schreibweisen sperrig – vielleicht bis auf das Wort HerrINNen 😉. Ganz aktuell gibt es übrigens einen Artikel im Spiegel online, der beschreibt, wie die Medizinerin und Krebsforscherin Özlem Türeci von den Medien zunächst als Ehefrau des Entwicklers des Coronaimpfstoffes tituliert wird. Dabei ist Özlem Türeci maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt. Im Rampenlicht als Erfinder und Vorstand steht ihr Mann – was ändert die ganze Debatte um Schreibweisen, solange die Welt so tickt?

Mein Beitrag

Auch die Protagonistinnen in meinen Romanen sind starke, ungewöhnliche Frauen, die sich weigern, sich zu unterwerfen, sich sinnlosen Gesetzen und Zwängen unterzuordnen, oft von Männern gemacht, und die alles, notfalls auch ihr Leben aufs Spiel setzen, um ihre Leidenschaften zu leben und ihre Träume umzusetzen.

Ich wohne übrigens in einer Dichtersiedlung. Thomas-Ganghofer-Straße, Theodor-Storm-Straße, Karl-May-Straße – merkt ihr etwas? Auch wenn es etwas sperrig zu schreiben wäre, noch lieber würde ich in einer Annette-Droste-Hülshoff-Straße wohnen, in einer Mascha-Kalenko-Straße, im Anita-Augspurg-Weg oder in der Fanny-Reventlow-Straße oder der Whoopi-Goldberg-Gasse wohnen. Da ich meine Straße nicht umbenennen kann, und derzeit nicht umziehen will, begnüge ich mich damit, selber was für #femaleheritage zu tun, schreibe Bücher und versuche Frauen zu unterstützen, wo ich kann.

Miteinander statt gegeneinander

Also, Schwestern, wie wäre es, wenn alle Frauen zuerst Frauen unterstützen? Bei Männern unter sich ist das ziemlich selbstverständlich. Wenn jede von uns andere Frauen unterstützt, ihre Produkte kauft, ihre Projekte bekanntmacht, mit Zeit, Energie, Liebe, Zuspruch Seite an Seite mit der Freundin, Tochter, Schwester steht, kann das #femaleheritage wachsen und stärker werden, Erinnerungen entstehen und bleiben. Und damit meine ich ausdrücklich nicht, dass Männer bekämpft werden sollen – jedenfalls nicht die, die Frauen genauso selbstverständlich fördern, wie Männer, nicht die, die im Alltag und in der Familie genauso mitmachen wie wir, nicht die, die eine liebevolle und bereichernde Kraft in unserem Leben sein können.

In diesem Sinne – lasst uns das Andenken an große Frauen und Alltagsheldinnen bewahren!

nach oben

Heute ist bei mir früher

11.Mai 2019

Ich habe es wieder getan. Der Virus Campus Galli ist erneut ausgebrochen. Wer einmal da war, will immer wieder dorthin.

Ich habe letztes Jahr im August zum ersten Mal auf dem Campus als Freiwillige gearbeitet und habe mich angesteckt. Den Bericht meiner

ersten Campuserfahrung gibt es auf der Seite des Burgenwelt Verlags www.burgenweltverlag.de. Der Virus Campus Galli äußert sich in starkem Verlangen

nach diesem Ort in der Nähe des Lacus Brigantinus, dem Bodensee. Sehnsucht nach dem Ort, an dem die Uhren anders gehen und andere

Prioritäten herrschen als in der Alltagswelt. Heilung von diesem Virus findet man nur, wenn man sich auf macht nach Messkirch zum

Campus Galli - Freilichtmuseum, Baustelle, Zeitreise, karolingische Klosterstadt. Dort wird ein Plan umgesetzt, der zu seiner

Entstehungszeit zwischen 819 und 826 nach Christus niemals realisiert wurde. Dabei geht es nicht nur um eine Anhäufung von Gebäuden,

sondern um die Idee, Gemeinschaft nach bestimmten Regeln zu leben. Das Thema Gemeinschaft wird mir während dieses Campus-Aufenthalts

öfters über den Weg laufen. An Zufälle glaube ich schon lange nicht mehr.

Ich habe es wieder getan. Der Virus Campus Galli ist erneut ausgebrochen. Wer einmal da war, will immer wieder dorthin.

Ich habe letztes Jahr im August zum ersten Mal auf dem Campus als Freiwillige gearbeitet und habe mich angesteckt. Den Bericht meiner

ersten Campuserfahrung gibt es auf der Seite des Burgenwelt Verlags www.burgenweltverlag.de. Der Virus Campus Galli äußert sich in starkem Verlangen

nach diesem Ort in der Nähe des Lacus Brigantinus, dem Bodensee. Sehnsucht nach dem Ort, an dem die Uhren anders gehen und andere

Prioritäten herrschen als in der Alltagswelt. Heilung von diesem Virus findet man nur, wenn man sich auf macht nach Messkirch zum

Campus Galli - Freilichtmuseum, Baustelle, Zeitreise, karolingische Klosterstadt. Dort wird ein Plan umgesetzt, der zu seiner

Entstehungszeit zwischen 819 und 826 nach Christus niemals realisiert wurde. Dabei geht es nicht nur um eine Anhäufung von Gebäuden,

sondern um die Idee, Gemeinschaft nach bestimmten Regeln zu leben. Das Thema Gemeinschaft wird mir während dieses Campus-Aufenthalts

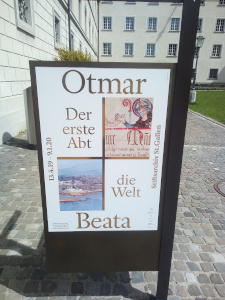

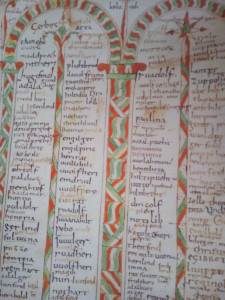

öfters über den Weg laufen. An Zufälle glaube ich schon lange nicht mehr.  Meine Reise beginnt am Ostermontag. Morgens breche ich auf nach St. Gallen, Schweiz. In den Ausstellungsräumen des Klosters wird die

Ausstellung "Das Wunder der Überlieferung – Der St. Galler Klosterplan und Europa im frühen Mittelalter" gezeigt. Die Hauptattraktion

ist der Originalplan, der einst für Gozbert, Abt in St. Gallen entworfen wurde. Meine Befürchtung, ich müsse stundenlang anstehen,

um einen Blick auf das Exponat zu werfen, erweist sich als überflüssig. St. Gallen ist an diesem Morgen wie ausgestorben, außer mir

wandeln nur drei weitere Besucher durch die abgedunkelten Ausstellungsräume. Wie ein Habicht stürze ich mich auf ein ausliegendes

Buch – Lebenswelten des Mittelalters. Es enthält eine Fülle von Informationen über das Handwerk des Schreibens und frühmittelalterliches

Leben. Ein misstrauisch blickender Museumswärter versichert mir, dass ich das Werk im Museumsshop erwerben kann. Sehnsüchtig warte

ich auf den Augenblick, in dem die Kammer geöffnet wird, in der sich der Plan verbirgt. Ein Countdown über dem Eingang zählt die Zeit

herunter. Die Türen gleiten auseinander wie einst bei Sesam und ich betrete – als einzige – die Kammer. Zunächst wird ein Film gezeigt.

Anhand des Lebens eines Jungen, der von den Eltern ins Kloster gegeben wird, lerne ich die Gebäude der Klosterstadt kennen.

Dann ist es soweit. Der Plan ist in einer Konsole verborgen, darüber etwas, das an eine Dunstabzugshaube erinnert. Diese fährt

hoch und – da ist er! 20 Sekunden lang habe ich die Gelegenheit das Wunderwerk zu betrachten. Ein Schauer überläuft mich – gleichzeitig

finde ich es merkwürdig, dass ich so auf ein altes Stück Pergament reagiere. Die 20 Sekunden sind viel zu schnell um und ich spiele mit

dem Gedanken, den nächsten Slot abzuwarten, um das Schauspiel noch einmal zu genießen. Nein, ich reiße mich los und erstehe für

happige 41 Schweizer Franken das – zugebenermaßen hochwertig gefertigte Buch über das Schreibhandwerk. Lesen galt übrigens als

Kunst zu dieser Zeit.

Meine Reise beginnt am Ostermontag. Morgens breche ich auf nach St. Gallen, Schweiz. In den Ausstellungsräumen des Klosters wird die

Ausstellung "Das Wunder der Überlieferung – Der St. Galler Klosterplan und Europa im frühen Mittelalter" gezeigt. Die Hauptattraktion

ist der Originalplan, der einst für Gozbert, Abt in St. Gallen entworfen wurde. Meine Befürchtung, ich müsse stundenlang anstehen,

um einen Blick auf das Exponat zu werfen, erweist sich als überflüssig. St. Gallen ist an diesem Morgen wie ausgestorben, außer mir

wandeln nur drei weitere Besucher durch die abgedunkelten Ausstellungsräume. Wie ein Habicht stürze ich mich auf ein ausliegendes

Buch – Lebenswelten des Mittelalters. Es enthält eine Fülle von Informationen über das Handwerk des Schreibens und frühmittelalterliches

Leben. Ein misstrauisch blickender Museumswärter versichert mir, dass ich das Werk im Museumsshop erwerben kann. Sehnsüchtig warte

ich auf den Augenblick, in dem die Kammer geöffnet wird, in der sich der Plan verbirgt. Ein Countdown über dem Eingang zählt die Zeit

herunter. Die Türen gleiten auseinander wie einst bei Sesam und ich betrete – als einzige – die Kammer. Zunächst wird ein Film gezeigt.

Anhand des Lebens eines Jungen, der von den Eltern ins Kloster gegeben wird, lerne ich die Gebäude der Klosterstadt kennen.

Dann ist es soweit. Der Plan ist in einer Konsole verborgen, darüber etwas, das an eine Dunstabzugshaube erinnert. Diese fährt

hoch und – da ist er! 20 Sekunden lang habe ich die Gelegenheit das Wunderwerk zu betrachten. Ein Schauer überläuft mich – gleichzeitig

finde ich es merkwürdig, dass ich so auf ein altes Stück Pergament reagiere. Die 20 Sekunden sind viel zu schnell um und ich spiele mit

dem Gedanken, den nächsten Slot abzuwarten, um das Schauspiel noch einmal zu genießen. Nein, ich reiße mich los und erstehe für

happige 41 Schweizer Franken das – zugebenermaßen hochwertig gefertigte Buch über das Schreibhandwerk. Lesen galt übrigens als

Kunst zu dieser Zeit.

Bevor ich die Räume verlasse, trage ich mich in das Gästebuch ein, nach dem Vorbild eines

Verbrüderungsbuches – liber amicorum. Man trägt sich nur mit dem Vornamen ein, denn damals trugen die Menschen nur einen Namen.

Jetzt steht Yngra dort.

Bevor ich die Räume verlasse, trage ich mich in das Gästebuch ein, nach dem Vorbild eines

Verbrüderungsbuches – liber amicorum. Man trägt sich nur mit dem Vornamen ein, denn damals trugen die Menschen nur einen Namen.

Jetzt steht Yngra dort.Es geht weiter Richtung Campus. Ich taumle immer recht orientierungslos durch die Welt und habe keinen blassen Schimmer, wie ich nach Messkirch komme. Naiv vertraue ich meinem Navi und folge beseelt von den Eindrücken der Ausstellung blindlings seinen Anweisungen. Ein böser Fehler. Irgendwann stelle ich fest, dass ich mich auf einer Serpentinenstraße befinde. Weit und breit nichts außer Nieselregen und verdrießlichen Kühen, auch keine Möglichkeit zu wenden. Miss Navi erzählt mir von Kreisverkehren und bildet die richtige Route ab, ich bin aber ganz woanders. Auf dem Gipfel angekommen erhalte ich die Meldung "Kein GPS – Signal." Na toll! Ich fahre weiter, was anderes bleibt mir auch nicht übrig, denn es ist keiner da, der mir die Frage, wo es hier verdammtnochmal zum Campus geht, beantworten kann. Es geht bergab, mittlerweile sollte ich längst in Messkirch sein, stattdessen finde ich mich in Lindau wieder. Ich versuche es mit Handynavigation und finde auf den richtigen Weg zurück. Zwei Stunden später als geplant erreiche ich meine Unterkunft, wo ich herzlich empfangen werde.

Als ich am nächsten Morgen auf den Campus komme, fühlt es sich an wie nachhause kommen. Sofort ist die "No ned hudla – Atmo wieder da. Übersetzung für Nichtschwaben: Nur keine Eile. Ich freue mich über die nette Begrüßung von Mitarbeitern, die ich vom letzten Mal kenne, bekomme Gewandung und Sicherheitseinweisung und darf dieses Mal bei der Weberin arbeiten, wie ich es mir gewünscht hatte. Ich gehe zur Weberei und merke bei jedem Schritt, wie mein Stresspegel sanft absinkt. Ich habe eine Mitstreiterin aus der Schweiz, ebenfalls eine Freiwillige. Gemeinsam lernen wir von der erfahrenen Weberin wie man Wolle zupft, kämmt und spinnt, das letztere erst einmal theoretisch. Bei der Meisterin des Webens sieht es spielerisch leicht aus, wenn sie aus Wollebäuschchen einen gleichmäßig feinen Faden mit der Handspindel herstellt – 50 bis 60 Meter in der Stunde (!). Die Handspindel besteht aus einem Spinnwirtel aus Ton oder Holz und einem Holzstab. Ich frage mich, wie sich Dornröschen daran stechen konnte und mir fällt ein, dass es ein weiteres Spindelopfer gibt - Goldmarie sich die Finger blutig gesponnen, hopste dann in einen Brunnen und diente Frau Holle. Als ich nach ein paar Tagen einen Versuch wage zu spinnen, fühle ich mich ähnlich tölpelhaft wie bei meinem ersten Töpferversuch letztes Jahr. Spinnen ist eine Geschicklichkeitsfrage, bedarf ein hohes Maß an Koordination und Erfahrung. Der Faden reißt ständig und ich bleibe lieber bei den niederen Arbeiten wie Zupfen und Kämmen. Brettchenweben funktioniert ganz gut, man darf sich nur nicht ablenken lassen. Die hübschen Borten werden für Kleidung verwendet, als Gürtel oder als Bindebänder für die Wickelgamaschen der Männer. Bei herrlicher Witterung und Osterferien kommen jede Menge Besucher und nachdem wir der Meisterin des Handwerks eine Weile zugehört haben, können wir viele Fragen selbstständig beantworten, was neben dem Vorzeigen der Techniken auch zu unseren Aufgaben gehört. Die wohl meistgestellte Frage ist, warum wir keine Spinnräder benutzen. Der erste bildliche Nachweis eines Spinnrades in Europa stammt aus dem 15. Jahrhundert, wir befinden uns im 9. Jahrhundert. Es dauert also noch ein bisschen. Die Besucher sind durchweg freundlich und dankbar für die Beantwortung ihrer Fragen, oft wird gefragt, warum wir das hier eigentlich tun. Auf meine schwärmerischen Ausführungen hin sagen einige mit leuchtenden Augen: "Ach, das will ich auch einmal ausprobieren." Viele der Besucher kommen jedes Jahr, das ist auch empfehlenswert, denn es verändert sich trotz der mühevollen Entstehungsprozesse ständig etwas auf dem Gelände.

Nach ein paar sonnig warmen Tagen schlägt das Wetter um. Es wird saukalt und die Weberin hat Urlaub. Wir sind auf uns gestellt und die erste Herausforderung erwartet uns in Form des Lehmofens in der Hütte. Die hat keine Fenster und einen offenen Scherendachstuhl, es ist also recht zugig und frisch. Wo gibt es Holz, Späne zum anfeuern und wie entzünden wir das Ganze? Die freundliche Nachbarin in der Färberei zeigt uns das Gewünschte und wir schummeln, weil wir ein Feuerzeug aus dem 21. Jahrhundert benützen. Noch sind keine Besucher da, da geht das. Wir heizen großzügig ein, bis die Funken stieben und wir das Ganze lieber schnell eindämmen, nicht dass was anbrennt. Zwar gibt es den Funkenschirm aus Flechtwerk und Lehm, aber sicher ist sicher. Besucher verirren sich heute nur sehr spärlich auf den Campus und so sitzen wir am Ofen, kämmen Wolle, flachsen herum, spinnen uns was zusammen und erzählen uns unser Leben. Von der Nachbarhütte klingt gedämpftes Reden und Lachen herüber, die beiden Arbeiterinnen sprechen Russisch und die Atmosphäre mutet archaisch an. Früher gab es Arbeitshäuser in den Siedlungen, in denen sich die Frauen zur Wollverarbeitung trafen, diese war grundsätzlich Frauenarbeit.

Das Schafsvlies, das wir bearbeiten, wurde einmal gewaschen, Äste und Gras herausgezupft, aber es ist noch recht fettig und die Hände werden wundervoll weich davon. Das Wollfett sorgt auch dafür, dass das daraus gewebte Tuch eine Zeitlang wasserabweisend bleibt. Um einen Umhang zu weben, braucht man etwa 20 Tage und es wird klar, woher der Ausdruck kommt "gut betucht sein". Neben der Weberhütte steht ein Gewichtswebstuhl, der so heißt, weil die Spannung der Kettfäden durch Gewichte aus Ton oder Stein erzeugt wird. Auf dem Webstuhl wird gerade eine Mönchskukulle gewebt. Das Feuer im Lehmofen kommt kaum gegen die Kälte an und ich bringe mir Nadelbinden bei, die Vorform von Häkeln und Stricken. Mit einer Nadel aus Knochen oder Holz werden Knoten geschlungen, ein dichtes Gewebe entsteht. Nach einigen Verzweiflungsanfällen habe ich den Knoten heraus und stelle Handstulpen her, die wärmen wenigstens ein bisschen. Die meisten Mützen, die auf dem Campus getragen werden, sind auf diese Art gemacht worden. In der Hütte hängen Wollstränge in herrlichen Farben – alles pflanzengefärbt. Birke färbt ein helles Gelbgrün, Zwiebelschalen gelb oder orange, Walnussschalen dunkelbraun, Färberkamille gelb, Färberkrapp orangerot und Brennnessel olivgrün. Blau wird nicht gefärbt, dazu braucht man vergorenen Urin und man möchte schließlich die Besucher nicht vergraulen. Trotzdem schade, dass nicht blaugemacht werden kann und wir kein blaues Wunder erleben. Meine Zeit am Campus vergeht viel zu schnell und als ich am Sonntag Abschied nehme, weiß ich, dass ich wieder kommen werde. Es gibt noch so viel zu erfahren – Ackerbau, Gärtnern, Färben, Korbflechten, Tierpflege. Die beiden Säue haben es mir besonders angetan und natürlich Berlusconi, der prachtvolle Hahn! Zum Schindelmachen, Holzarbeiten und Steinmetzen fehlt mir leider die Kraft und vermutlich auch das Geschick. Demnächst gibt es übrigens einen Film über den Campus, leider nur in Baden-Württemberger Kinos. Aber Ulm ist nicht so weit weg und immer eine Reise wert. An Pfingsten tue ich Dienst am Bajuwarenhof, der ist direkt vor meiner Tür und auch ein sehr spannendes geschichtliches Projekt. Vielleicht hat jemand Lust, mich zu besuchen?

nach oben

Meine karolingische Woche

30.August 2018

Klosterplan

"Dir, liebster Sohn Gozbert, habe ich diese knappe Aufzeichnung einer Anordnung der Klostergebäude geschickt, damit du daran deine Findigkeit … üben möchtest", lautet die Widmung des unbekannten Verfassers auf dem einzigartigen Plan.

Besagter Gozbert war 830 n. Ch. Abt in St. Gallen und erbaute dort das Gozbert-Münster. Der St. Galler Klosterplan mit 52 Gebäuden ist die älteste überlieferte Architekturzeichnung des Abendlandes. Es ist einem Zufall zu verdanken, dass der Plan erhalten geblieben ist. Die Rückseite wurde 400 Jahre nach der Entstehung als Notizzettel benutzt, ein Mönch hat das Leben des Heiligen Martins darauf gekritzelt. Was Heilige betraf, wurde streng verwahrt, und so haben wir heute das Glück, dieses Dokument betrachten zu können. Tatsächlich wurde diese Klosterstadt nie gebaut. Bis der inzwischen leider verstorbene Visionär Bert Geurten die Realisierung anging, verging einige Zeit. In unermüdlichem Eifer ging er daran, Menschen für das Projekt zu begeistern. 2012 begannen die ersten Arbeiten auf dem Campus, am 22. Juni 2013 fand die Eröffnungsfeier statt.

Der unbekannte Zeichner des Planes gibt detaillierte Anweisungen, welche Pflanzen gesetzt, welche Tiere gehalten werden sollten, es existieren sogar Anmerkungen zur vorgesehenen Inneneinrichtung einiger Gebäude. Die Anordnung der Gebäude ist vorgegeben, allerdings nur die Grundrisse, über die Höhe wird im Plan nichts ausgesagt. Die Klosterstadt wurde nach dem Ideal eines Klosters nach den Regeln des Heiligen Benedikt geplant.

Ich nehme die Herausforderung an, die Gozbert gestellt wurde, und

Sicherheitsschuhe

Nach guten drei Stunden Fahrt parke ich auf dem Besucherparkplatz. Dort steht nur ein einsames Wohnmobil. Die Sonne brennt bereits um 9 Uhr morgens vom Himmel. Um 9.30 h soll ich mich an der Kasse einfinden.

9. Jahrhundert

Todesmutig ergreife ich eine der sehr scharfen Äxte und beginne, eine Buche zu entasten. Das tut mir in der Seele weh, schließlich liebe ich Bäume und umarme sie lieber, anstatt sie zu zerstückeln. Augen auf und durch. Die Zweige werden zur Seite gelegt, daran dürfen sich später die Campus-Ziegen laben, gerade Stücke der Stämme bekommt der Drechsler, der Rest ist Feuerholz. Neben mir schwingt eine kräftige Frau im Männergewand grimmig die Axt, als müsse sie sich gegen eine Horde Wikinger verteidigen und mir schwant, was der Mitarbeiter bei der Einweisung mit "schlimmeren Unfällen" gemeint hat. Da die Axtbewegungen ziemlich unkoordiniert auf mich wirken, entferne ich mich diskret aus der Reichweite der Kollegin und versuche mich an dornigem Gebüsch. Nachdem ich einer Wildrose, einem Weißdorn und einem mir unbekannten Busch den Garaus gemacht habe, fühle ich mich schwummrig. Die Rache der Baumelfen oder die Hitze? Gut, dass zwei junge Rode-Kollegen mich bitten, die zu zersägenden Baumleichen festzuhalten. Nach einer Weile schmerzt mein Rücken, ganz zu schweigen von meinen Händen, die sonst nur sanft über die Tastatur gleiten oder etwas Unkraut aus dem Vorgarten zupfen. Die Säge singt, Insekten summen, der Schweiß rinnt in Strömen. An der Kirche arbeiten mehrere Leute daran, das Dach mit Schindeln einzudecken. Ein seltsames Klopfen ertönt, nach und nach lassen alle von der Arbeit ab. Die Tabula – ein Holzbrett – wird geschlagen zum Zeichen, dass die Mittagspause beginnt.

geschlagen

Die Tabula erklingt, es geht weiter. Um sechs kann ich die Hände kaum noch bewegen, hier nennt man das "Playmobil-Hand". Allerdings geht die Arbeit sehr stressfrei von statten. Ein Wort, das man oft auf dem Campus hört ist "langsam". Jeder schafft ruhig und konzentriert vor sich hin, geradezu meditativ. Alles wird von Hand gemacht, es geht langsamer als heute, aber die Arbeit ist erfüllend. Man unterstützt sich gegenseitig, sieht, was man am Ende des Tages geschafft hat. Es ist Feierabend, ich suche mein Quartier bei einem der Festangestellten auf, dessen Frau vermietet Zimmer mit Verpflegung. Für Kost und Logis muss man während des Campus-Aufenthaltes selber sorgen. Ich werde herzlich in Empfang genommen und beziehe mein Zimmer. Die heiße Dusche ist einfach nur göttlich. Das gemeinsam eingenommene Essen mundet, außer den Hauseigentümern und mir wohnen zwei weitere Freiwillige hier. Es sind Wiederholungstäter, einer war sogar schon über zehn Mal hier. So erfahre ich viel über den Campus, die Gepflogenheiten und die Geschichte. Eines scheinen alle Menschen, die sich am Campus engagieren gemeinsam zu haben - die Begeisterung für das Projekt und die Geschichte. Müde, aber zufrieden sinke ich ins Bett.

Mein zweiter Tag beginnt mit der morgendlichen Versammlung aller Mitarbeiter. Bis auf einen sehr jungen Mann tragen alle männlichen Mitarbeiter Bärte, die meisten lange, wirre Haare unter den wollenen Kappen. Es ist ruhig, man trinkt Kaffee, raucht, spürt der Nacht nach. Ein Metall wird angeschlagen, die Versammlung beginnt. Einer der Verantwortlichen spricht über die anstehenden Projekte für heute und verteilt die Arbeiten. Ich lande beim Korbflechten, nach der Mittagspause soll ich dem Töpfer zur Hand gehen. Juhu, keine Bäume mehr töten! Die Freiwilligen werden gefragt, ob sie mit ihrer Arbeit noch zufrieden sind, wer nicht mehr kann oder will, bekommt etwas anderes zugeteilt. Neulinge werden begrüßt, Scheidende verabschiedet. Bis auf sehr wenige Ausnahmen sind die Menschen am Campus freundlich und wertschätzend im Umgang untereinander. Von anderen Freiwilligen werde ich auf ein schönes Ritual hingewiesen. Jeden Morgen liest einer der Holzarbeiter vor Arbeitsbeginn an oder in der Holzkirche aus den Regeln des Heiligen Benedikt vor, anschließend tauscht man sich darüber aus. Eine Handvoll Arbeiter hört zu, es ist ein feierlicher Moment. Über das Schindeldach der Kirche flattert ein weißer Schmetterling vor sommerblauem Himmel, eine leichte Brise bewegt die Blätter, es riecht nach dem vergehenden Sommer. Die hölzernen Schläge auf die Tabula ertönen, der Arbeitstag beginnt.

Nach der Mittagspause schlendere ich zur Töpferei. Auf dem Campus geht es bedächtig zu. Angefangen bei der meist schwäbischen Mundart, über die Arbeitsweise, ich höre niemanden schreien oder sehe jemanden rennen, sogar die Besucher scheinen sich von der Atmosphäre der Bedachtsamkeit anstecken zu lassen. Sehr oft hört man die Worte "nur die Ruhe, langsam" – Balsam für jede gestresste Seele. Dazu das Zwitschern der Vögel, der wohlklingende Ton des Ambosses aus der Schmiede, einfach schön.

In der Töpferei darf ich damit beginnen, einen Topf zu machen. Aufbaukeramik ist der Fachbegriff. Es gibt zwar auch ein Töpferrad, aber dafür muss man wirklich geübt sein. Das letzte Mal habe ich mit mäßigem Erfolg in der fünften Klasse getöpfert. Enthusiastisch beginne ich Wülste zu formen und aufeinander zu setzen. Na ja. Langsam nimmt das Ding die Form eines karolingischen Topfes an. Vermutlich hätte ich im 9. Jahrhundert mit diesem Handwerk nicht überlebt. Am Nachmittag setzt heftiger Regen ein, das Rindendach der Werkhütte ist undicht. Mein beinahe fertiger Topf wird zu nass und sackt in sich zusammen wie ein misslungenes Soufflé. Der Töpfermeister entlässt mich - nicht wegen meines lausigen Topfes, sondern wegen schlechten Wetters und ich gehe zurück zum Korbflechter, der hat ein Schindeldach über dem Kopf und es ist trocken. Am Ende des Tages habe ich den Korbboden fertig.

hinten links das

Töpferrad

In diesem Rhythmus geht es in den nächsten Tagen weiter. Mit einem zweirädrigen Karren transportieren wir Holz aus dem Wald zur Töpferwerkstatt, ein Brand wird vorbereitet. Ich lerne, Reisigbüschel zu machen, dafür wird eine Mischung aus Nadel- und Laubreisig auf bestimmte Art mit Weidenruten zusammengebunden. Hört sich einfach an, ist es aber nicht, die Weidenruten reißen immer wieder und die Axt ist stumpf. "Was machen Sie da?", fragen manche Besucher. "Wonach sieht es denn aus?", möchte ich raunzen, aber ich erinnere mich an Punkt 2 im Umgang mit Besuchern (fachkundig und freundlich) und erkläre lächelnd, was ich vorhabe. Der eine oder andere Blick sagt mir, dass ich einer wahnsinnigen Axtmörderin aus einem Hitchcock-Film ähnele. Der Schmied geht vorbei, sieht mein Elend und erbarmt sich. Er erklärt mir, wie es besser geht und schärft obendrein die Axt. Trotzdem tun mir am Ende des Tages die Arme weh und ich habe eine Blase an der Hand. Aber: ich habe eine ganze Reihe Bündel geschaffen. Vielen älteren Besuchern geht ein Strahlen über das Gesicht, als sie mich arbeiten sehen – sie kennen die Büschel noch aus ihrer Kindheit und erzählen mir Geschichten darüber. Dann vollende ich meinen zweiten Topf, der richtig gut geworden ist und stemple stolz das Wahrzeichen des Campus, den Schlüssel, in den Boden, damit werden alle hier gefertigten Werkstücke versehen.

Einmal kann ich bei einer Führung mitgehen, um auch den Rest des Campus kennen zu lernen. Als die Führerin mitbekommt, dass ich ein bisschen Pflanzenwissen habe, bittet sie mich, bei manchen Stationen etwas zu sagen, und das tue ich sehr gerne, an Sprechen vor Menschen bin ich schließlich gewöhnt, die Rampensau in mir erwacht. Über zwanzig Stationen gibt es, Schreiner, Hühnerstall, Schmied, Kräutergarten, Bienen, Drechsler, Schweine, Ziegen, Schafe, Seiler, Schindelmacher, Färberei, Weber und einiges mehr. Sogar einen Friedhof, der praktischerweise auch gleich der Obstgarten ist, umgeben von einer wunderschönen Steinmauer. Diese dient dazu, die Tiere, die meist frei herumlaufen, auszusperren. Aussperren statt einsperren – ein interessantes Konzept, gefällt mir. Zwischen den Gräbern sollen in Zukunft Obstbäume stehen. Ob Walnuss, Feige, Pfirsich, Mandel- und Maulbeerbaum im rauen schwäbischen Klima wachsen werden? Im Augenblick steht nur ein Holunder mittendrin – das Tor zur Anderswelt, Frau Holle lässt grüßen. Zufall oder Absicht? Es ist offiziell nicht in Planung, jemanden hier zu bestatten, aber wer weiß…

der Wasserkrug

nach oben

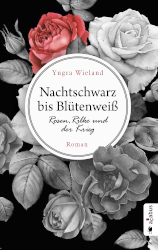

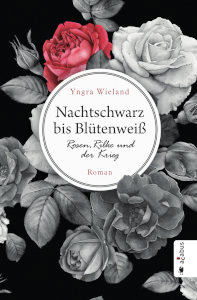

Writing of – "Nachtschwarz bis Blütenweiß – Rosen, Rilke und der Krieg"

18.Januar 2019

Der Moment, in dem der Funke der Inspiration überspringt, ist unvergleichlich. Manchmal ist es ein Mensch, ein Ort, ein Gemälde oder

eine Zeitungsmeldung, der oder die den besonderen Augenblick hervorruft. Dieses Mal beginnt die Geschichte mit einem Foto, das ich auf

dem Flohmarkt entdeckt habe. Es ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme mit gezacktem Rand. Laut Notiz auf der Rückseite stammt das Foto aus

dem Jahr 1939. Man sieht drei Menschen auf einer von Bäumen gesäumten Straße. Ein Baum wirft seinen Schatten auf den Weg. In diesem

Schatten steht eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, im schmalen hellen Rock und kurzärmeliger Bluse mit schwarzen Tupfen, dazu trägt

sie einen schwarzen Hut. Sie schiebt einen Kinderwagen. Dicht bei ihr ist eine Dame in Schwarz, die Hutkrempe verdeckt die Hälfte ihres

Gesichts. An ihrer Seite geht ein Herr mit Stock, schwarzer Hose, weißem Hemd und dunkler Krawatte. Er trägt eine Sonnenbrille.

Alle drei wirken unendlich traurig, benommen, als wären sie nicht sie selbst. Die Körperhaltungen drücken großes Leid aus, es scheint,

als ob diese Menschen aus ihrer Welt gefallen wären.

Der Moment, in dem der Funke der Inspiration überspringt, ist unvergleichlich. Manchmal ist es ein Mensch, ein Ort, ein Gemälde oder

eine Zeitungsmeldung, der oder die den besonderen Augenblick hervorruft. Dieses Mal beginnt die Geschichte mit einem Foto, das ich auf

dem Flohmarkt entdeckt habe. Es ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme mit gezacktem Rand. Laut Notiz auf der Rückseite stammt das Foto aus

dem Jahr 1939. Man sieht drei Menschen auf einer von Bäumen gesäumten Straße. Ein Baum wirft seinen Schatten auf den Weg. In diesem

Schatten steht eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, im schmalen hellen Rock und kurzärmeliger Bluse mit schwarzen Tupfen, dazu trägt

sie einen schwarzen Hut. Sie schiebt einen Kinderwagen. Dicht bei ihr ist eine Dame in Schwarz, die Hutkrempe verdeckt die Hälfte ihres

Gesichts. An ihrer Seite geht ein Herr mit Stock, schwarzer Hose, weißem Hemd und dunkler Krawatte. Er trägt eine Sonnenbrille.

Alle drei wirken unendlich traurig, benommen, als wären sie nicht sie selbst. Die Körperhaltungen drücken großes Leid aus, es scheint,

als ob diese Menschen aus ihrer Welt gefallen wären.

Mein erster Impuls ist tiefe Betroffenheit von diesem geballten Schmerz, den der Fotograf vor etwa achtzig Jahren mit seiner Kamera festgehalten hat. Welches Unglück ist diesen Menschen widerfahren? Diese Geschichte will mit aller Macht geschrieben werden. Mein Gehirn fängt an, Geschichtenfäden zu weben, verspinnt die Eindrücke des Fotos mit Fantasie, Ideen und Begebenheiten aus meiner Familie.

Nachdem der Plot im Groben steht, schreibe ich ein Exposé. Die Leipziger Buchmesse naht, und ich will den Stoff beim legendären Speeddating Verlagen und Agenten anbieten. Drei Slots, drei Chancen. Die Vertreterin einer Agentur, der ich meine Geschichte und mich in knapp zehn Minuten vorstelle, meint huldvoll, ich könne ihr das Manuskript ja mal schicken. Will ich aber nicht, weil ich die Dame höchst unsympathisch finde. Beim Speed-meet-and-greet mit der Programmleiterin des Acabus Verlags ist das Gespräch sehr angenehm, die Chemie stimmt. Nachdem ich, zurück in München, Exposé und Probetext abgeschickt habe, nutze ich die Wartezeit bis zur Entscheidung zum Recherchieren. Den Ort des Geschehens habe ich in Herrlingen angesiedelt, einer Kleinstadt bei Ulm. Dort lebte meine Familie zeitweise während des Krieges im Schloss Oberherrlingen. Meine Mutter war Malerin und schrieb Gedichte, so liegt es nahe, der Protagonistin Ida die Leidenschaft für darstellende Kunst auf den Leib zu schreiben.

Meine ersten Recherchen führen mich ins Gemeindearchiv Blaustein. Kaum eine Recherchereise mache ich ohne meine Freundin Gabi – wir lieben es, gemeinsam in der Vergangenheit zu stöbern. In Blaustein darf ich das Archiv besuchen und bekomme Einsicht in die Akten.

Akribisch sind die Vorkommnisse im Ort während des Krieges vermerkt worden, eine Goldgrube! Authentizität ist bei jedem meiner

historischen Romane für mich von großer Wichtigkeit und in Blaustein finde ich genaue Aufzeichnungen vom Alltag in einer kleinen

Gemeinde, die lange von den unmittelbaren Einwirkungen des Kriegs verschont blieb. Der freundliche Leiter des Archivs zeigt uns

sogar den Weg zum Schloss Oberherrlingen.

Akribisch sind die Vorkommnisse im Ort während des Krieges vermerkt worden, eine Goldgrube! Authentizität ist bei jedem meiner

historischen Romane für mich von großer Wichtigkeit und in Blaustein finde ich genaue Aufzeichnungen vom Alltag in einer kleinen

Gemeinde, die lange von den unmittelbaren Einwirkungen des Kriegs verschont blieb. Der freundliche Leiter des Archivs zeigt uns

sogar den Weg zum Schloss Oberherrlingen.

Leider ist das Schloss nicht zugänglich, es ist in Privatbesitz und bewohnt. So kann ich nur durch die schmiedeeisernen Gitter

linsen und mich an viele Geschichten erinnern, die mir in meiner Kindheit erzählt wurden. Riesige Uhus und Fledermäuse im eiskalten

Badezimmer kamen darin vor, für Kinder unerreichbar hohe Türklinken, zaubrig verschneite Wälder und Rodelpartien. Das Schloss hat sich

seit damals nicht verändert, das beweist ein Foto aus den 30iger Jahren.

Leider ist das Schloss nicht zugänglich, es ist in Privatbesitz und bewohnt. So kann ich nur durch die schmiedeeisernen Gitter

linsen und mich an viele Geschichten erinnern, die mir in meiner Kindheit erzählt wurden. Riesige Uhus und Fledermäuse im eiskalten

Badezimmer kamen darin vor, für Kinder unerreichbar hohe Türklinken, zaubrig verschneite Wälder und Rodelpartien. Das Schloss hat sich

seit damals nicht verändert, das beweist ein Foto aus den 30iger Jahren.

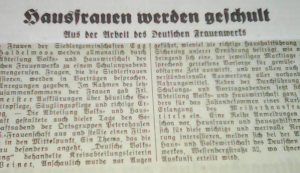

Eine weitere Reise führt uns nach Ulm ins Stadtarchiv. Vorher hatte ich bereits Kontakt aufgenommen und haufenweise Mikrofiches alter Tageszeitungen bestellt. Außerdem hatte ich von einem Mitarbeiter des Archivs hilfreiche Links zur Chronik von Ulm und jede Menge Literaturhinweise bekommen. Das Team im Stadtarchiv ist supernett – ich bin jedes Mal aufs Neue dankbar für die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der meisten Menschen, denen ich bei meinen Recherchen begegne und die mich dabei unterstützen. Stunden verbringe ich damit, Zeitungen zu sichten, Berichte zu lesen, Fotos und Stadtpläne anzuschauen und seitenweise Notizen zu machen. Ein Mittagessen im zauberhaften Fischerviertel und der Besuch des Münsters krönt den Ausflug nach Ulm. Dieses Bauwerk ist unbeschreiblich, man muss es selbst gesehen und erlebt haben. Auf den Turm klettern wir nicht, eisiger Sturmwind, falsche Kleidung und eine winzige Portion Faulheit halten uns davon ab.

Die dritte Recherchereise bringt uns nach Augsburg ins Textil-und Industriemuseum. Dort läuft die Ausstellung "Glanz und Grauen – Mode

im Dritten Reich". Eine wahre Fundgrube an Inspiration für Kleidung in den 30iger und 40iger Jahren. Die Hälfte der Exponate würde ich

am liebsten mitgehen lassen. Allein die Hüte – kreisch!!! Elegante Abendkleider – Pensionatsleiterin Frau von Hohenegger wäre entzückt

gewesen – stilvolle Tageskleider und kreative Notlösungen in einer Zeit, in der es für die Bevölkerung nichts mehr gab. Auch Uniformen

sind ausgestellt, Exponate zum Winterhilfswerk und zum Mutterverdienstkreuz, alles detailliert beschrieben. Fotografieren ist leider

verboten – daher keine Bilder.

Die dritte Recherchereise bringt uns nach Augsburg ins Textil-und Industriemuseum. Dort läuft die Ausstellung "Glanz und Grauen – Mode

im Dritten Reich". Eine wahre Fundgrube an Inspiration für Kleidung in den 30iger und 40iger Jahren. Die Hälfte der Exponate würde ich

am liebsten mitgehen lassen. Allein die Hüte – kreisch!!! Elegante Abendkleider – Pensionatsleiterin Frau von Hohenegger wäre entzückt

gewesen – stilvolle Tageskleider und kreative Notlösungen in einer Zeit, in der es für die Bevölkerung nichts mehr gab. Auch Uniformen

sind ausgestellt, Exponate zum Winterhilfswerk und zum Mutterverdienstkreuz, alles detailliert beschrieben. Fotografieren ist leider

verboten – daher keine Bilder.

Wie immer lasse ich gefühlt die Hälfte meines in den Sternen stehenden Honorars für das noch nicht geschriebene Buch im Museumsshop. Gabi muss mich mit Gewalt aus dem Laden ziehen und mir helfen, die Berge von Büchern, handgewebten Handtüchern und Schals zum Auto zu schleppen.

Vor einiger Zeit haben wir die Ausstellung "Gretchen mags mondän" im Münchner Stadtmuseum besucht, auch hier eine Fülle hinreißender Kleider aus den 30iger Jahren. Sabbernd, die Nasen an die Vitrinen gepresst, hatten wir davor gestanden. Nähen müsste man können. Leider bin ich diesbezüglich völlig talentfrei.

Endlich erreicht mich die freudige Nachricht – der Acabus Verlag wird "Rosen, Rilke und der Krieg", so der Arbeitstitel, veröffentlichen. Freudentaumel, Glücksgefühle, jeder neue Buchvertrag lässt mich ein Weilchen über den Wolken schweben.

Wieder auf dem Boden der Tatsachen geht es ans Schreiben. Ich habe zunächst einmal genug Futter, um loszulegen. Der Plot ist längst

fertig, ebenso sämtliche Charakterblätter der Protagonisten. Bis auf die, die sich im Laufe des Schreibens völlig unvermutet in die

Geschichte mogeln, was mir bei jedem Manuskript passiert.

Wieder auf dem Boden der Tatsachen geht es ans Schreiben. Ich habe zunächst einmal genug Futter, um loszulegen. Der Plot ist längst

fertig, ebenso sämtliche Charakterblätter der Protagonisten. Bis auf die, die sich im Laufe des Schreibens völlig unvermutet in die

Geschichte mogeln, was mir bei jedem Manuskript passiert.

Während der Arbeit am Text habe ich immer wieder Fotoalben meiner Mutter angesehen und mich davon inspirieren lassen.

Zwei alte Kochbücher, geerbt von Oma, taten ihr Übriges. Ich koche gerne Gerichte aus den Zeiten, in denen ich mich gerade bewege und

höre die entsprechende Musik dazu.

Zwei alte Kochbücher, geerbt von Oma, taten ihr Übriges. Ich koche gerne Gerichte aus den Zeiten, in denen ich mich gerade bewege und

höre die entsprechende Musik dazu.

Glück muss frau haben, im Kunstbau des Münchner Lenbachhauses, eines meiner Lieblingsmuseen, wird eine Ausstellung von Idas Idol, der Künstlerin Gabriele Münter, gezeigt. An einem sonnigen Herbsttag mache ich mich auf in die Stadt und genieße die farbstarken Kunstwerke.

Manchmal tut es ausgesprochen gut, den Schreibtisch zu verlassen und ins wahre Leben einzutauchen!

Manchmal tut es ausgesprochen gut, den Schreibtisch zu verlassen und ins wahre Leben einzutauchen!

Bei mir besteht immer die Gefahr, dass ich mich in der Recherche verliere und zu viel Informationen anhäufe – aber es ist einfach zu verlockend in die Vergangenheit einzutauchen. Na ja, alles, was ich dieses Mal nicht verwende, legte ich auf Halde für eine andere Geschichte. Zurück zum Text. Kurz vor dem Abgabetermin bin ich fertig – nach vielen Überarbeitungen geht das Manuskript ins Lektorat.

Diese Phase des Entstehungsprozesses hassliebe ich. Liebe für die Lektorin, die mit Feingefühl den Text schleift und das Beste rausholt, Ärger auf die zahlreichen Klöpse, die sich noch im Text befinden, trotz intensiver Arbeit daran. Da hat Ida plötzlich im Mai Geburtstag, statt im August! Buchstaben fehlen oder ganze Wörter. Das kann doch nicht wahr sein, nach x Überarbeitungsdurchgängen! Per Mail erhalte ich Vorschläge für das Cover. Jedes Mal ein kleines Luftanhalten. Entspricht das Cover meinen Vorstellungen, selbst wenn ich keine hatte? Ja, ein fettes Ja! Die Entwürfe sind traumhaft, ein paar Kleinigkeiten, dann passt es. Der Klappentext muss geschrieben werden, eine Kurzvita, Autorenfoto, viele kleine Dinge für das Marketing.

Noch bevor das Buch gedruckt ist, habe ich die ersten Lesungstermine vereinbart. "Nachtschwarz bis blütenweiß – Rosen, Rilke und der Krieg" wird auf der Leipziger Buchmesse im März 2019 vorgestellt und ich werde mehrmals dort lesen. Daheim in München wird es im April eine Lesung geben. Das Outfit hatte ich übrigens schon, bevor die Lesetermine festgelegt waren... Selbstverständlich im Stil der Zeit.

Auf dem Foto trage ich übrigens die cognacfarbenen Schuhe, die Victor Ida aus Paris schickt. Die Schuhe stammen aus den 40iger Jahren.

Auf dem Foto trage ich übrigens die cognacfarbenen Schuhe, die Victor Ida aus Paris schickt. Die Schuhe stammen aus den 40iger Jahren.

Jetzt heißt es warten. Auf den Moment, in dem das heiß ersehnte Paket eintrifft, ich den Karton öffne und die Belegexemplare in der Hand halte. Glücksdusche!

Weitere, an schlechten Tagen bange Momente, bis die ersten Reaktionen von LeserINNEn eintreffen, erste Rezensionen. Die Vorbereitung auf die Lesungen. Immer wieder halte ich inne, empfinde tiefe Dankbarkeit diesen Prozess der Entstehung eines Buches erleben zu dürfen. Nach dem Buch ist vor dem Buch. An Ideen mangelt es mir nicht, ich muss mich nur noch entscheiden, welchen Stoff ich zuerst anfasse.

nach oben

Kaffeeklatsch mit Harpie

25.September 2017

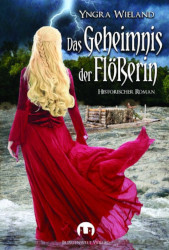

An einem wundervollen Herbsttag machen Gaby Kilian und ich uns auf, um in Riedenburg einen Tag mit Greifvögeln zu verbringen. Es ist nicht das

erste Mal, dass wir hier sind, aber die Faszination für die herrlichen Tiere und die traumhafte Landschaft zieht uns magisch an. Abgesehen davon

spielt in meinem historischen Roman "Das Geheimnis der Flößerin" ein Rabe eine bedeutsame Rolle, Sidonie, die Mätresse des Herzogs liebt die Beizjagd

mit Falken und daher möchte ich von Martin noch einige Tipps. Zunächst wandern wir mit einem Bussardweibchen auf die Anhöhe und genießen den sonnigen

Tag und die atemberaubende Aussicht auf den Fluss und die Burg Prunn, die wir selbstverständlich auch schon besichtigt haben. Dieser Ausflug lohnt

sich wirklich! Zurück an Martins Anwesen, wo sich die Gehege der Vögel befinden, schließen wir Freundschaft mit einem Habichtskauz, der sich anfühlt

wie eine fluffige Wolke und mir wird ganz anders zumute, als er mich mit seinem rätselhaften Blick ansieht. Dann wird es spannend – ein junger Steinadler

will trainiert werden. "Dir macht es nichts aus, Fleisch anzufassen, oder?" Schon habe ich die Batzen in der Tasche und der Falkner begibt sich

auf den Balkon des Hauses gegenüber. Nun wird der Vogel trainiert, er schwebt heran und lässt sich schwer auf meinem vom Lederhandschuh geschützten

Arm nieder. Er holt sich seine Belohnung und fliegt zurück zu seinem Herrn. So geht das eine ganze Weile, dann gibt es eine Kaffeepause. Der

Steinadler sitzt auf der Brüstung, gleich am Kaffeetisch bei den Nussschnecken. Die Gelegenheit nutze ich und stelle Martin ein paar Fragen.

An einem wundervollen Herbsttag machen Gaby Kilian und ich uns auf, um in Riedenburg einen Tag mit Greifvögeln zu verbringen. Es ist nicht das

erste Mal, dass wir hier sind, aber die Faszination für die herrlichen Tiere und die traumhafte Landschaft zieht uns magisch an. Abgesehen davon

spielt in meinem historischen Roman "Das Geheimnis der Flößerin" ein Rabe eine bedeutsame Rolle, Sidonie, die Mätresse des Herzogs liebt die Beizjagd

mit Falken und daher möchte ich von Martin noch einige Tipps. Zunächst wandern wir mit einem Bussardweibchen auf die Anhöhe und genießen den sonnigen

Tag und die atemberaubende Aussicht auf den Fluss und die Burg Prunn, die wir selbstverständlich auch schon besichtigt haben. Dieser Ausflug lohnt

sich wirklich! Zurück an Martins Anwesen, wo sich die Gehege der Vögel befinden, schließen wir Freundschaft mit einem Habichtskauz, der sich anfühlt

wie eine fluffige Wolke und mir wird ganz anders zumute, als er mich mit seinem rätselhaften Blick ansieht. Dann wird es spannend – ein junger Steinadler

will trainiert werden. "Dir macht es nichts aus, Fleisch anzufassen, oder?" Schon habe ich die Batzen in der Tasche und der Falkner begibt sich

auf den Balkon des Hauses gegenüber. Nun wird der Vogel trainiert, er schwebt heran und lässt sich schwer auf meinem vom Lederhandschuh geschützten

Arm nieder. Er holt sich seine Belohnung und fliegt zurück zu seinem Herrn. So geht das eine ganze Weile, dann gibt es eine Kaffeepause. Der

Steinadler sitzt auf der Brüstung, gleich am Kaffeetisch bei den Nussschnecken. Die Gelegenheit nutze ich und stelle Martin ein paar Fragen.

Martin, du bist ein Vogelflüsterer, arbeitest mit Kolkraben, Steinadlern, auch Harpien genannt, Sakerfalken, mit einem Habichtskauz und Wüstenbussarden.

Man sieht in jeder deiner Aktionen mit deinen Vögeln, dass Greifvögel deine Leidenschaft sind und du eins mit ihren Seelen bist. Wie kam es, dass du

seit Jahren deinen Traumberuf lebst?

Martin, du bist ein Vogelflüsterer, arbeitest mit Kolkraben, Steinadlern, auch Harpien genannt, Sakerfalken, mit einem Habichtskauz und Wüstenbussarden.

Man sieht in jeder deiner Aktionen mit deinen Vögeln, dass Greifvögel deine Leidenschaft sind und du eins mit ihren Seelen bist. Wie kam es, dass du

seit Jahren deinen Traumberuf lebst?

Schon als Kind träumte ich davon, Falkner zu sein. Ich wollte unbedingt einen Raben haben, was meine Eltern mir dankenswerter Weise ermöglicht haben. Ich habe eine Rabenkrähe mit der Hand aufgezogen. Stolz lief ich herum und tat so, als wäre mein "Fillo" ein Adler. Mein ursprünglicher Beruf war Grafik-Designer, als in der Nähe meines Arbeitsplatzes dann eine Falknerei eröffnete, hat sich das Blatt gewendet. Ich habe dort gelernt, was ein Falkner wissen muss. Dazu gehört Jungvogelaufzucht, die Falken- und Jägerprüfung, außerdem Kenntnisse über das künstliche Besamen der Vögel. Dann hat mich der Tiergarten in Nürnberg abgeworben. Nach acht Jahren ohne die Falknerei wurde die Sehnsucht zu groß. Meine Familie und ich beschlossen, ins Altmühltal zu ziehen und ich begann, meine Eventfalknerei aufzubauen.

Wie sieht denn ein normaler Tagesablauf bei dir aus?

Da meine Frau eine eigene Tierarztpraxis führt, bin ich neben meiner Arbeit als Falkner auch Hausmann. Ich bringe die Kinder in den Kindergarten und die Schule, dann bereite ich das Futter für meine Vögel vor. Ich versorge sie, trainiere sie, gehe mit ihnen spazieren. Regelmäßig biete ich Greifvogelwanderungen an, zeige meine Vögel auch im Schullandheim oder Schulveranstaltungen. Längerer Urlaub ist nicht drin.

Welches Erlebnis mit einem Greifvogel hat dich am meisten beeindruckt?

Die Aufzucht einer jungen Harpie zusammen mit ihrer Mutter. Es war ein unglaubliches Gefühl, vom stärksten Greifvogel der Welt als Partner anerkannt zu werden.

Was war das schlimmste Erlebnis mit einem Vogel?

Das war, als mein Rabenweibchen Hugin gestorben ist. Es war entsetzlich, sie leiden zu sehen und meinen geliebten Vogel schließlich einschläfern zu müssen. Ich hatte sie dreiundzwanzig Jahre lang.

Hast du einen Liebling unter deinen Greifvögeln?

Ja, das ist mein Adlerweibchen. Die Interaktion, die mit ihr möglich ist, fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Dass eine derart persönliche Bindung an einen Greifvogel möglich ist, berührt mich stark. Ein Adler hat ein Gedächtnis, wie ein Elefant, er erinnert sich an alles.

Hast du noch ein unerreichtes Ziel in der Begegnung mit einem Vogel?

Momentan fällt mir da nichts ein. Die Aufzucht des Steinadlerkükens war ein Traum, den ich mir erfüllen konnte.

Ich schreibe historische Romane und ein Teil meiner Seele befindet sich dann in der Vergangenheit. Würdest du gerne als Falkenmeister eines hohen Herren auf einer Burg leben?

Eindeutig nein! Vielleicht als einsamer Trapper in der Wildnis. Mit Greifvögeln und anderen Tieren...

Gibt es etwas, was du den Leserinnen und Lesern in Bezug auf Greifvögel ans Herz legen willst?

Mit meiner Eventfalknerei möchte ich die Faszination für diese beeindruckenden Tiere mit den Menschen teilen. Als Kind hätte ich mir brennend gewünscht, dass es etwas in der Art gegeben hätte, wo man eintauchen kann in die Welt, etwas über Greifvögel lernen kann und genau das tue ich nun!

Lieber Martin, herzlichen Dank für das Gespräch und den wundervollen Tag mit deinen Greifvögeln und Raben!

So, wenn euch jetzt die Lust überkommen hat, die Tiere selbst hautnah zu erleben, schaut hier nach: Martin Geißendörfer, www.vogelwild.net

Die Fotos hat Gaby Kilian gemacht.

nach oben

Interview mit Christian Baumann

09.Mai 2017

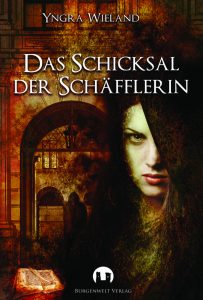

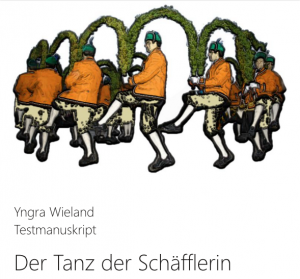

Vor einiger Zeit habe ich ein Interview mit Christian Baumann, 2. Vorstand des Fachverein der Schäffler München, geführt. Christian war mir eine unerschöpfliche Quelle für alle Informationen über die Schäfflertradition bei der Recherche zu "Der Tanz der Schäfflerin” und "Das Schicksal der Schäfflerin”. Im Interview erzählt er über Hintergründe und Geschichte des Schäfflertanzes.

Lieber Christian,

ich möchte den Lesern gerne Hintergrundinformationen über den Berufsstand der Schäffler und den Schäfflertanz heutzutage geben, danke dass du meiner Einladung zu einem Gespräch über die Tradition der Schäffler gefolgt bist.

YW: Seit wann gibt es denn den Beruf des Schäfflers?

CB: Den Berufsstand des Schäfflers gibt es in München etwa seit dem 12. Jahrhundert. Fässer waren Alltagsgebrauchsgegenstände, die für Lebensmittellagerung oder Transport genutzt wurden. Somit war der Beruf des Schäfflers ein notwendiger und angesehener Beruf.

YW: Es geht die Legende, dass 1517 der Schäfflertanz zum ersten Mal aufgeführt wurde.

CB: Der Schäfflertanz ist wahrscheinlich sogar noch älter, datiert eher bis 1463, aber das ist nicht belegbar. Man einigte sich auf das Datum 1517, damals gab es nachweislich Pestzeiten.

YW: Auf der Internetseite des Fachvereins der Schäffler Münchens (der Verein der Schäfflergesellen, der aus der ehemaligen Schäfflerzunft entstand) steht, es gibt eine Geschichte über den Ursprung des Tanzes. Kannst du uns etwas über den Ursprung dieser Geschichte sagen?

CB: Der Verfasser dieser Geschichte ist unbekannt. Und gefunden haben wir sie auf dem Speicher der Schäfflerunterkunft...

Einmal sind beinahe die geschnitzten Löwen unseres Zunftwappens einer Aufräumaktion zum Opfer gefallen. Der Vorsitzende konnte sie gerade noch vom Container retten. Ein silbernes Bindezeug war zum Beispiel auch immer ein sehr wichtiges von Generation zu Generation weiter gegebenes Utensil.

YW: Was ist ein Bindezeug?

CB: Das silberne Bindezeug besteht aus verschiedenen Werkzeugen, das ein Schäffler der Zunft bei besonderen Anlässen immer mitführte. Ein sogenanntes "symbolisches Werkzeug". Es besteht aus kleinen Schnitzmessern und auch Werkzeuge zum Durchziehen von Weiden. Wenn sie dann feiern waren und nicht genug Geld für die Zeche dabei hatten, haben sie manchmal das kunstvolle Werkzeug beim Wirt gelassen und es dann am nächsten Tag wieder ausgelöst.

YW: Der Tanz wurde erstmals 1702 dokumentiert.

CB: Diese Dokumentation liegt einer Rechnung zugrunde, die an den Magistrat geschickt wurde. Aber bestimmt gab es bereits vorher Dokumentationen, die über die Jahre verloren gegangen sind.

YW: Was hat es mit der Rolle des Reifenschwingers beim Tanz auf sich?

CB: Der Reifen den der Reifenschwinger kunstvoll über seinem Kopfe beim Tanz schwingt, symbolisiert den Kopf-, Hals- oder Bauchreifen des Fasses, in dem ein volles Glas mit Wein steht und dabei soll am Ende des Schwingens kein Tropfen verloren gegangen sein.

YW: Du hast vorhin vom Zunftzeichen der Schäffler gesprochen. Kannst du uns beschreiben, wie es aussieht?

CB: Das sind zwei zueinander gewandte bayrische Löwen, die ein Fass halten. Die Löwen tragen Kronen auf ihren Häuptern. Die einzigen Zünfte, die die Krone im Zeichen führen durften, waren die Bäcker und die Schäffler. Sie waren ehrsame Handwerke, da sie beispielsweise keine Leben nahmen aber dennoch wichtige Dinge zum Leben herstellten. Die Schäffler bekamen es als Dank und Mahnung für den Tanz – sie brachten ja die verängstigen Menschen wieder dazu, Lebensmut zu bekommen – und die Bäcker haben es bekommen, weil sie Ludwig den Bayern bei der Schlacht zu Anzing unterstützt haben.

Zurück zum Zunftzeichen – auf dem Fass ist ein Zirkel, mit dem man den Boden des Fasses aufzeichnet, außerdem ein Hammer und ein Schlegel, also Werkzeuge der Schäffler.

YW: Bis auf wenige Ausnahmen findet der Schäfflertanz alle sieben Jahre statt. Wieso ausgerechnet sieben Jahre? Liegt das an der Magie der Zahl 7?

CB: Eine Version ist, dass es sieben Handwerksbräuche gab, die ihren Beitrag für die Öffentlichkeit zu leisten hatten, von denen nur der Brauch der Schäffler übrig geblieben ist. Und: ja, die sieben ist eine mystische Zahl, eine Glückszahl, alle sieben Jahre ändert man etwas in seinem Leben, und wir haben sieben Tanzfiguren. Eine weitere Erklärung: die Pest soll in früherer Zeit alle sieben Jahre verstärkt aufgetreten sein, durch die Aufführung des Tanzes in diesem Rhythmus sollte der Pest Einhalt geboten werden. Es gibt auf jeden Fall mehrere Erklärungen dafür.

YW: Wie haltet ihr es mit den Proben? Nach sieben Jahren gibt es doch sicher eine ganz andere Besetzung?

CB: Nach dem Oktoberfest, im Jahr bevor getanzt wird, beginnen die Proben. Wir treffen uns zweimal die Woche, jeweils für zwei bis drei Stunden. Das geht so bis Weihnachten. In der Zwischenzeit bekommen die neuen Tänzer ihre Kostüme, in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr machen wir eine Pause, dann zwischen Neujahr und dem 5. Januar ist die Hochzeit der Proben. Am 5. Januar findet eine Fahnenübergabe statt. Das ist unsere ureigene Veranstaltung, bei der Freunde und Verwandte der Schäffler anwesend sind. Es ist ein Festakt am Abend vor dem Beginn der Tanzsaison.

An diesem Abend findet unter den strengen Augen der Altschäffler die Generalprobe statt, die dann beurteilen, ob es gut genug ist. Das ist eine Bewährungsprobe für jeden, der neu dabei ist. Die sagen einem unverblümt danach, ob es "was gscheits" war oder nicht. Am 6. Januar findet der erste Tanz am Vormittag vor dem Stadtoberhaupt statt. Die Proben sind sehr intensiv. Wir beginnen mit den Schrittproben, und dann ist da schon manchmal auch ein Passgänger dabei, der dem anderen dann die Schuhe auszieht. Es gibt immer wieder mal nach den ersten Tanzproben Männer, die aufgeben und wieder aussteigen. Man muss auf jeden Fall fit sein, die Tanzsaison dauert vierzig Tage, pro Tag haben wir im Schnitt zehn Auftritte. Ich habe einmal gezählt: 850.000 Schritte habe ich während einer Saison getanzt...

Wenn es zwischen den sieben Jahren einen Auftritt außer der Reihe gibt, proben wir dann eine Woche vorher, gehen das Ganze drei- bis viermal durch, auch mit den Ersatzleuten.

YW: Wie werden die Schrittfolgen dokumentiert?

CB: Eigentlich werden sie weitergegeben vom Tanzmeister zur Tanzgruppe und von dieser zur nächsten Tanzgruppe. Ich habe zwar für mich Aufzeichnungen, wer wo steht, aber ansonsten wird es nur von Gruppe zu Gruppe weitergegeben. Natürlich haben wir heutzutage auch Filmdokumente. Manche Figuren, die Laube zum Beispiel, ist so kompliziert, dass man genau an der richtigen Position stehen muss. Wenn einer nur falsch steht, funktioniert die ganze Figur nicht.

YW: Woher bekommt ihr die Tänzer? Früher war es einfach, da gab es viele Schäfflergesellen. Aber bei nur einer Schäfflerei in ganz München dürfte das schwierig werden...

CB: Viele kommen über Tänzer, die schon mitmachen, Freunde, Bekannte oder auch Interessierte die den Traditionen treu sind. Ein Tänzer ist uns immer nachgefahren und hat sich mindestens einhundertzwanzig Tänze angeschaut. Als wir ihn angesprochen haben, hat er gesagt, dass er gerne mitmachen würde, weil es ihm so gut gefällt und nun ist er mit Leib und Seele dabei. Auch jüngere Leute begeistern sich dafür. Der Schäfflerverein ist natürlich auch dankbar. Bei anderen Vereinen, wie etwa ein Trachtenverein ist eventuell alle vierzehn Tage etwas, wir haben alle sieben Jahre eine Saison und alle drei Monate eine Versammlung. Da werden dann die anliegenden Dinge besprochen. Wir sind beispielsweise auch bei der Fronleichnamsprozession unserer Stammkirche, der Peterskirche dabei und beim Oktoberfestumzug. Wenn ein Tanz außer der Reihe stattfinden soll, muss das von der Versammlung bzw. der Vorstandschaft abgesegnet werden, denn die Besonderheit soll auf jeden Fall bewahrt werden. Selbst wenn ein Schäffler heiratet, bekommt er nicht automatisch einen Tanz. Spalier ja, aber der Tanz an sich bleibt etwas Besonderes.

YW: Früher tanzten nur junge Männer zwischen achtzehn und fünfundzwanzig, die nicht verheiratet waren. Wie kam das?

CB: Ganz früher war das eben das Alter der Gesellen. In der früheren neuen Zeit war es so, weil die Familie einen in der Tanzsaison selten sieht. Man ist etwa sechs Wochen nur unterwegs. Und das muss die Frau oder die ganze Familie erst einmal verkraften. Heute stellt sich ein neuer Tänzer vor, wenn er aufgenommen wird, hat er ein Jahr Probezeit. Danach wird darüber abgestimmt, ob er aufgenommen wird. In alter Zeit mußte der Tänzer moralisch würdig und einen einwandfreien Leumund haben, musste unverheiratet, sowie in Bayern geboren und Schäfflergeselle sein. Außerdem mindestens 2 Jahre in München wohnhaft und körperlich gewandt und kräftig sein.

YW: Gibt es ein Aufnahmeritual?

CB: Nein, der Anwärter stellt sich nur ganz normal vor. Alter, Beruf, Familienstand, warum er in Erwägung zieht, mitzumachen. Manche sehen das nur als Jux und Dollerei, als Faschingsbelustigung und das ist es ganz sicher nicht.

YW: Jetzt eine ganz wichtige Frage: Was wäre, wenn sich eine Frau bewirbt?

CB: Ganz schwierig! Schäffler ist ein Männerberuf, ein schwerer Beruf, bei dem man an körperliche Grenzen stößt. Sie müssen schwer schleppen, zum Teil im Freien arbeiten. Sicher gibt es heute auch Frauen, die Fässer stemmen können. Aber das ist halt Tradition. Wir hatten auch das Thema schon einmal in der Versammlung, aber wir haben unseren Vereinsspruch: "Einig fest". Da waren sich alle einig. Aber der ganze Tanz ginge gar nicht ohne Frauen im Hintergrund. Allein bei der Vorbereitung, sind alle Frauen, Lebensgefährtinnen, Freundinnen, die möchten, integriert. Das hat auch nicht nur mit Pflege und Reinigung der Kostüme zu tun, sondern beginnt beim Aussuchen der Stoffe, der Materialien. Wir haben während der Saison ein Schäfflerbüro, das wird von Damen geführt. Dann gibt es die "Haubenfanni", die sich während der Zeit in der Herberge um die Kostüme kümmert.

YW: Wir haben vorher über den 7-Jahre-Rhythmus gesprochen, aber du sagst, es gibt Ausnahmen, zu denen der Tanz außer der Reihe getanzt wird, so wie auch in meiner Geschichte, "Der Tanz der Schäfflerin". Was sind das für Anlässe?

CB: 1906 Einweihung des deutschen Museums – 1958 der 800.ste Stadtgeburtstag – 1972 die Olympiade, zum Beispiel. Oder auch das Jubiläum der Mariensäule, sowie große Jubiläen der Münchner Brauereien. Auch bei der Glockenweihe und fünfhundert Jahre Liebfrauendom oder als die Fresken in St. Peter wieder komplett renoviert waren. Alle zwei Jahre veranstaltet der Verein der Münchner Brauereien den Brauertag. Fass und Bier liegen schließlich nahe beieinander. Die einen machen das, was hineingehört und die anderen das, was drumherum ist.

YW: Wie werden die Rollen festgelegt – wer Vortänzer ist, Reifenschwinger, Hanswurst?

CB: Das findet bei den Proben statt. Wir treffen uns in einer Münchner Brauerei, einer sehr bekannten, die fast so alt ist, wie das Schäfflerhandwerk in München. Zuerst fragt man, wer an was Interesse hat. Wir orientieren uns auch an der Größe. Die ersten vier sollten gleichgroß sein. Die Tänzer in der Mitte der 10 sollten nicht allzu groß sein, denn bei einer Figur, dem Kreuz, sind sie die Durchhupfer, die unter den Bögen durch müssen. Wenn sie sehr groß sind, gibt das Schwierigkeiten.

YW: Wie ist das bei den Vortänzern?

CB: Bei den Vortänzern gibt es eine Besonderheit, die werden von der Tanzgruppe gewählt. Wenn niemand dagegen ist, dass der Vortänzer von der vorigen Saison weitermacht, bleibt er es. Sonst wird gewählt. Die vorgeschlagenen Kandidaten müssen den Raum verlassen und dann wird abgestimmt.

YW: Wieviel Tänzer gibt es überhaupt?

CB: Es gibt zwei Züge à zehn Tänzer, also zwanzig. Dann haben wir zwei Hanswurschten – also Kasperl, zwei Reifenschwinger und einen Fähnrich. Außerdem natürlich Ersatztänzer, falls jemand krank wird oder sich verletzt.

YW: Kannst du uns etwas über den Tagesablauf eines Schäfflertänzers während der Saison erzählen?

CB: In der Früh treffen wir uns zwischen halb sieben und halb acht in der Herberge. Da werden dann das über Nacht gereinigte Gewand und die frisch besohlten Schuhe geliefert und die Tänzer kleiden sich an. Dann frühstücken wir gemeinsam, meistens Kuchen. Ebenso wird der Tagesablauf und die Route besprochen. In Schulen und Kindergärten sind wir meistens am Vormittag, ab Mittag dann bei Firmen, Jubiläen, Geburtstagen, Seniorenheimen oder auch Faschingsbällen, eben dort, wo wir engagiert werden. Die Tänze finden bis auf wenige Ausnahmen im Freien statt. Wir sind Straßentänzer. Abends zum Ausklang rücken wir wieder in der Herberge ein. Am Morgen rücken wir auch traditionell aus. Wir marschieren mit Blasmusik aus der Herberge aus, dann wird vor der Herberge ein Kreis gegangen, und wir machen einen Gruß, das heißt, die Reifen und die Fahne werden gesenkt. Dann marschieren wir durch die Fußgängerzone in die Seitenstraße, wo der Bus steht. Wir laden ein, dann geht es los.

YW: Du hast gesagt, die Tanzzeit dauert von Heilig-Drei-Könige bis Faschingsdienstag. Das bedeutet, dass jeder Tänzer sich in dieser Zeit freinehmen muss.

CB: Ja, da muss man sich seinen Jahresurlaub nehmen. Anders geht es nicht. Man braucht auf jeden Fall einen verständnisvollen Chef.

YW: Kann jeder die Schäffler engagieren?

CB: Ja, jeder kann uns bestellen. Von dem Honorar werden Bus, Kostüme, Musikkapelle und das Buchsreifenbinden, manchmal auch die Renovierung der Fahne finanziert.

Es gibt Stammkunden, die uns alle sieben Jahre wieder bestellen.

YW: Noch einmal zurück in die Vergangenheit. Die Meister durften früher nicht mittanzen. Warum?

CB: Weil es ein reiner Verein der Gesellen war.

YW: Warum werden die Gesichter der Zuschauer heutzutage bemalt?

CB: Mei, damit sie nach ein bisserl mehr ausschauen.

– Gelächter –

CB: Der Hanswurscht hat eine Gretl dabei, die trägt er am Gürtel. Früher hat sie als echte Figur mitgetanzt, ein verkleideter Mann, als Vertretung für die Bauern, die das Volk mit Nahrung versorgt haben, das war die Gretel mit der Buttn. Irgendwann fiel sie der Zeit zum Opfer und stattdessen gab es diese Holzfigur am Gürtel, und unter dem Rock ist die schwarze Farbe. Früher war das Ruß, heute ist es Schminke. Der Strich auf der Nase ist ein Glücksbringer. Er erinnert an die Pest, den schwarzen Tod. Man sollte ihn mindestens bis nach Hause dran lassen.

YW: Wie bist du zum Schäfflertänzer geworden?

CB: Durch die Familie. Mein Bruder hat 1977 die Tradition wieder aufleben lassen. Wir haben einen Großcousin in der Familie, der eine Schäfflerei in Pasing hatte. Ich habe 1982 angefangen und unser Vater kam dann auch noch dazu.

YW: Was ist das Schönste für dich am Schäfflertanz?

CB: Es ist eine gewisse Art von Gefühl für Historie, die man schwer beschreiben kann. Am besten geht es vielleicht mit diesem Beispiel: Am Marienplatz auf dem Turm des Neuen Rathauses ist das Glockenspiel. Seit 1864 ist es dort. Da sind die Ritter dargestellt und die Schäffler. Für die Münchner waren die Schäffler anscheinend schon immer etwas Besonderes. Und das ist es für mich auch, etwas ganz besonderes, dass man da als Tänzer mitwirken darf. Das Dabeisein dürfen. Wir vertreten nicht nur den Berufsstand, sondern München, die Tradition wird ins Land getragen. Jeder der schon einmal in München war, kennt das Glockenspiel und die Schäffler dort oben. Am Alten Rathaus sind zwei Schäffler auf dem Turm, auf dem Viktualienmarkt sind die Schäffler verewigt, an der Ecke Weinstraße, im Färbergraben, wo das Himmelschäfflerhaus stand.

YW: Sicher sind jetzt viele neugierig geworden und möchten den Schäfflertanz einmal sehen. Wann ist denn die nächste Tanzsaison?

CB: 2019, aber in diesem Jahr, 2017, feiern die Münchner Schäffler ihr 500jähriges Bestehen und da wird es sicher einige Tänze geben.

YW: Herzlichen Dank, lieber Christian für das Interview!

nach oben

Was haben speed dating, eine Ogerfrau, 007, Blasenpflaster und Auerbachs Keller miteinander zu tun?

28.März 2017

Klar erkannt – es geht um die Leipziger Buchmesse! Dieses Jahr habe ich die vier Tage Leipzig als besonders intensiv empfunden. Anfang März beginne

ich damit, mich auf die vielfältigen Termine vorzubereiten. Es stehen drei Lesungen an, ein Termin mit einer Agentur und das berühmt-berüchtigte

"speed dating mit Verlagen. Der Burgenwelt Verlag hat eine Lesung im Rahmen des Literaturforums von "Das Schicksal der Schäfflerin" organisiert,

der Eridanus Verlag bittet mich, aus der Dystopia "Sturm über dem Rheintal – Die Erbin des Windes" von Michael Erle zu lesen, da der Autor

selbst verhindert ist, außerdem ist eine Lesung aus "Nela und der weiße Falke" am Stand von "Kleinfairlage" für den Franzius Verlag geplant.

Folglich gönne ich mir ein Lesecoaching bei der fantastischen Juliane Breinl, die ein Händchen für Textauswahl und – vorbereitung hat und ganz

besonderes Talent dafür, Lesefähigkeiten aus mir heraus zu kitzeln.

Exposés für neue Buchprojekte wollen perfektioniert werden, und wer schon einmal an einem speed dating teilgenommen hat, weiß, dass man eine Menge relevante Informationen in sehr kurze Zeit (in diesem Fall 9 Minuten) packen muss, das verlangt gute Vorbereitung. Bei herkömmlichen speed dates handelt es sich um persönliche Vorlieben oder Abneigungen, beim speed dating mit Verlagen geht es eher darum, Verlagsvertreterinnen den Buchinhalt in wenigen Sätzen zu beschreiben, auf kritische Fragen sofort eine Antwort parat zu haben, Genre, Zielgruppe und Vergleichsliteratur benennen zu können und selbst ein paar wichtige Fragen nach Marketingoptionen und möglichen Erscheinungsdaten loszuwerden. Es geht ans Packen und ich muss feststellen, dass die Zeiten vorbei sind, in denen ich locker eine Feuchtigkeitscreme, einen Kajal und einen Lippenstift in die Handtasche warf und losfuhr. "Man sieht genauso gut aus wie früher, aber es dauert länger", habe ich letztens irgendwo gelesen. Stimmt und folglich braucht es auch eine längere Packzeit.

Die Reise verläuft reibungslos, Leipzig begrüßt mich frühlingshaft freundlich mit goldenen Eiern. Ich werfe den Koffer in die Gepäckaufbewahrung, ab auf

die Messe.

Die Reise verläuft reibungslos, Leipzig begrüßt mich frühlingshaft freundlich mit goldenen Eiern. Ich werfe den Koffer in die Gepäckaufbewahrung, ab auf

die Messe.

Zuerst suche ich den Stand des Burgenwelt Verlags auf, begrüße dort meine liebe Verlegerin und andere Autoren. Bei mittelmäßigem Messekaffee führen wir ein sehr fruchtbares Gespräch über zukünftige Aktivitäten, so ist beispielsweise ein Hörbuch von der Schäfflerin in Planung und wir sprechen über das Cover des neuen Buches.

Freitag früh fahre ich mit der Tram zur Messe, wie in der Sardinenbüchse eingeklemmt zwischen oben genannter Ogerprinzessin, Elfen, Trollen, Matrosenmädchen mit Fuchsohren in sehr kurzen Faltenröckchen, Sternenkriegern, Literaturschaffenden und Leipziger Bürgern. Die Fabelwesen sind auf dem Weg zur Manga-Conference, die traditionell gleichzeitig mit der Buchmesse stattfindet – ein absoluter Genuss für das Auge, der Alltag wird plötzlich bunt – eine magische Stimmung entsteht. Die Teenies geben sich unglaublich viel Mühe mit ihren Kostümen, die meisten sind eine Augenweide.

Im Literaturforum findet die Lesung aus "Das Schicksal der Schäfflerin" vor zahlreichem Publikum statt. Vor so vielen Menschen habe ich noch nie gelesen, es ist ein prickelndes Gefühl! Nach der Lesung darf ich Bücher signieren, Fragen beantworten, Selfies mit Autorin werden gemacht, ja, daran könnte ich mich gewöhnen!

Danach treffe ich mich mit einer Literaturagentin, am Nachmittag lese ich aus Nela, schlendere über die Messe, beeindruckt von der Unmenge an Büchern und mindestens den gleichen Mengen an Bibliophilen. Für den Abend ist ein Highlight geplant – wir werden auf den Spuren von Fausts Mephisto in Auerbachs Keller vorbeischauen. Eine beeindruckende Örtlichkeit, davor riesige Bronzefiguren, Mephisto verzaubert die Studenten. Vor etwa vierzig Jahren habe ich eine grandiose Inszenierung "Faust" von Claus Peymann am Kleinen Haus in Stuttgart gesehen, an zwei Abenden, jeweils vier Stunden. Die Schülerkarte hat damals drei Mark fünfzig gekostet. Jetzt muss ich es einfach mal sagen: Das waren noch Zeiten! Auerbachs Keller ist riesengroß und hat eine ganz besondere Aura. In Gesellschaft einer befreundeten Autorin, einer Schauspielerin und Synchronsprecherin und einer Drehbuchschreiberin verbringe ich einen mehr als gelungenen Abend.

Samstag, dritter Messetag – obwohl ich bequemes Schuhwerk mitgenommen habe und als ehemalige Tänzerin einiges gewöhnt bin – schließlich habe ich Bühnen-Can-Can auf zwölf Zentimeter-Absätzen und die Kleinen Schwäne auf Spitzenschuhen hingekriegt – brauche ich Blasenpflaster. Gut, dass den ganzen Tag Fortbildung angesagt ist, die ich größtenteils sitzend hinter mich bringe. Ich lerne, wie man Krimi plottet (eine Idee über mehrere Folgen liegt bereits in einer Schublade meines Gehirns), höre Vorträge "wofür braucht man einen Agenten", "Handwerkszeug für biografisches Schreiben", "Trendthema Memoir" und noch –zig andere Themen wie Humor, Überarbeitungstechniken und wasweißichnochalles. Um 17.30 h sind meine Füße erholt, das Gehirn ermattet und es freut sich über das Glas Weißwein, das zur glücklichen Stunde gereicht wird. Jetzt weiß ich auch, warum diese so genannt wird.